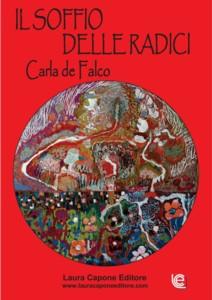

Il soffio delle radici di Carla de Falco

Il soffio delle radici di Carla de Falco (Laura Capone Editore, Milano 2012) già nel titolo comunica un senso di profondo radicamento nel rapporto vissuto con la terra d’origine, la sua cultura, la sua specificità, le sue contraddizioni e i suoi colori, associato però a una tensione vitale, un soffio, che è insieme spirito e anima, parola e immagine, che dalla terra-madre sale e prende il volo per inventare – trovare e al tempo stesso costruire – la propria rappresentazione del mondo, dando figura e voce all’esperienza La partecipazione dell’io cosciente, visibile nella cura del verso e della parola, è sempre anche veicolo di una comunicazione fondamentalmente emozionale.

L’autrice avverte fin dall’inizio chi si accosta alla scrittura poetica di non considerare mai compiuto il viaggio e mai raggiunta la meta perché “... ogni luogo d’arrivo è tempio morto”: ci avverte di non imprigionare il testo in una qualche “interpretazione”, meno che mai in un significato definitivo, con un’operazione arbitraria che lo priverebbe della sua capacità di continuare a commuoverci e a interrogarci. Occorre allora dare ascolto alla tessitura dei versi, alle allusioni, alle metafore, alle immagini, rimanendo aperti alla risonanza che suscitano dentro di noi.

Ed è subito forte, nella prima parte che dà il titolo all’intera silloge, la percezione di una relazione inscindibile tra elementi contrastanti: bianco e nero, rinascita e lutto, vivere e morire: un “ossimoro di vita” in quelle radici dove affonda la memoria d’infanzia e da cui emergono i “paterni moniti solenni”, attribuiti qui al simbolo potente del mare, tanto più carico di suggestione per chi, come Carla de Falco, nasce e vive in una città di mare: “ricordati di non appartenere / […] incantali e fatti anche solcare./ attenta a non svelar l’abisso. / poi calmati e goditi la quiete”.

Ecco allora che la tela bianca, su cui si iscrivono fin dall’inizio i segni caratteristici dell’esperienza individuale, viene solcata dai colori densi che compongono il quadro di una realtà inconfondibile, dove “è il rosso fuoco acre / del sangue dei macelli”, dove convivono sacralità e oscenità, dove il giallo dei fiori si fa “feroce e infernale / di zolfo e di radici”, dove l’odore caldo bruno del caffè sembra arrivare ovunque, fino “alle fabbriche, alle carceri / alle circonvallazioni”, e dove “ecco il topazio del mare / che profuma la notte nera”, su cui splende una luna spudorata “arancione, arrogante, napoletana / niente a che vedere con la pallida luna”; dove infine l’incanto della notte stellata ha nel vulcano il suo muto, minaccioso, testimone. E minaccioso risuona anche il “fragore indifferente della città / e del suo ventre” che ingoia “l’alba di periferia”, “nel solo tempo in cui ha un suono il passo” di coloro che, ombre indistinte nella nebbia, vediamo avviarsi alla loro fatica quotidiana: “storie arrepezzate. / […] precario anche il mood… / inevitabilmente sud”. Quel sud cui appartengono anche le “donne spezzate” affacciate “su destini confusi” che affidano al vento la voce di una tragedia corale. Subito dispersa dalla necessità di andare. Oltre.

Andare oltre: “perché il posto mio pieno di incanto / ora è volato via dalla memoria”, e non c’è più un approdo, un ancoraggio possibile: “il suono del domani appeso a un chiodo” apre così alla timorosa attesa e alla speranza che “una nuova vela” compaia all’orizzonte. Per una partenza, nella seconda parte della silloge, verso l’incontro con “nuovi volti al confine”, nuove esperienze per le quali non si possiedono mappe né parole: “stupita e commossa mi perdo in silenzi / sempre più lunghi, sempre più neri”.

“E questo arditissimo viaggio in salita”, che fa guardare “il passato, pieni di nostalgia”, è inevitabilmente un viaggio nella realtà delle cose, viste ora con occhi da adulti, disincantati e spesso delusi: “perché, madre, il cielo è capovolto / e i bambini non sono più poesia / in cui leggere la vita con stupore. / sono colazione al sacco di turisti”.

Ma è anche il viaggio nelle acque, talora agitate (“chi mai ha amato tranquillo?”), di tutte le emozioni che irrompono nella vita di una giovane donna: l’amore, in primo luogo, nelle sue varie declinazioni. Per esempio, il sogno, presto deluso, di un amore impossibile: “ho bisogno di ricordare al cuore / che tu da sazio divori la mia fame / e che il mio odio per te non muore ancora”. O l’illusione dell’amore nella dipendenza dall’altro, dove l’io resta frastornato e “senza più compiuta voce / solo riflesso frivolo / e incapace”, oppure sazio fino alla nausea di una passione bulimica nella quale “ci nutrimmo avidamente tu ed io / di una atroce reciproca mancanza”, e di cui soltanto “restano briciole costernate lì per terra”. Da quelle briciole, una nuova consapevolezza: che la vita non offre risposte certe o consolazioni, neanche l’approvazione dei più, alla coscienza individuale che voglia essere libera di sognare la propria utopia e di procedere come un acrobata “in perenne tensione / in bilico tra l’arsura / e la soddisfazione!”. Il desiderio qui si fa capace di accettare il limite posto dalla realtà e diventa progetto praticabile: “guarderemo avanti insieme / dritto verso il sole”. Amore diventa reciproca cura in uno spazio reale condiviso, nel quale la passione sa rendere “per un istante vivi / dimentichi dell’alba / che pure dovrà tornare”. E in quello spazio l’apparizione di un “lapillo d’amore / goccia di pura vita”: il figlio a cui dire “tu sei il solo mistero / che sto imparando a tacere”, il figlio che insegna a ritrovare o a conservare lo stupore.

Stupore: condizione ineliminabile della poesia. La terza parte della silloge proprio di questo “canta”: di uno sguardo aperto alla meraviglia e dell’urgenza di dare rappresentazione con parole-immagini all’emozione improvvisa che “nell’istante perfetto” sorprende l’anima: “visioni incerte, vaganti / hanno risalito le correnti / guizzanti come pesci / […] senza fissa dimora / rifugiate nel mio verso / almeno per stasera”.

L’ultimo testo di questa sezione è un lucido proclama della poetica di Carla de Falco – “scendi canto e vai fino a valle / e vola ovunque, ma tieniti basso: / il tuo traguardo sono cuori brevi / che grondano brevissimi tormenti” – e al tempo stesso introduce agli “abissi per versi” toccati nell’ultima parte. Qui è il dolore del poeta: di fronte alla casualità che colpisce “in un punto come un altro, estratto a sorte”, di fronte alla realtà che strappa via dal sogno, incurante delle sue fatiche, di fronte a quel “… fondo tagliente nero sangue” dove si misura “… a gocce la disfatta” di ogni illusione consolatoria perché “non c’è vino caldo che consoli / la desolazione che ghiaccia ogni ricordo”, come il ricordo struggente di un bambino non nato: “è un pianto che raschia / il silenzio del vento”; o di fronte alla malattia, “riverbero di un dolore che contamina”, o alla solitudine “quando il vecchio andò a morire come un cane / su un letto sporco di vomito e di urina / […] senza nessuno cui domandare aiuto”; anche di fronte a vicende più o meno lontane, guerre, sopraffazioni, ingiustizie sociali, povertà dilagante, e tutte le atrocità di cui ha notizia e che troppo spesso sono soltanto svagata colonna sonora di banali attività quotidiane. Non per il poeta, che ha “trovato la notte” e ha imparato a “camminare tra impressioni”, dentro i “solidi argini” che la scrittura offre all’intensità mai censurata delle sue emozioni. Come “pietra lieve in orbita dura”.